Écoutez Olivier Dubois

Vous travaillez depuis 2015 au Mali, où vous couvrez notamment les tensions au nord du pays, où plusieurs groupes ont des revendications différentes. Ce qui vous intéresse, c'est le personnage d'Abdallah Ag Albaka, un des cadres du JNIM (Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans), groupe djihadiste en guerre contre l'État islamique. Vous devez l'interviewer pour le journal Libération. Le journal a refusé que vous fassiez l'interview en raison des risques encourus. Qu'est-ce qui vous a conduit à quand même vous rendre à ce rendez-vous ?

Le sujet, je le propose à Libération. Ce n'est pas un sujet qu’on me commande. On a l'habitude, quand on est indépendant, comme je l'étais au Mali à cette époque, de proposer des sujets qui sont pris ou non.

Un journal peut le refuser, un autre l'acceptera. Et puis, il y a aussi le fait qu'on peut vous refuser parce que c'est trop dangereux, mais qu'une fois fait, on l'accepte.

Sur ce coup-là, c'est vrai qu'on m'a signifié un refus. Le Point aussi, d'ailleurs, a refusé le sujet, car trop dangereux.

Je vais quand même le faire, parce que j'imagine, derrière, que tout est bordé, que je vais pouvoir les recontacter ensuite en leur disant : “j'ai fait le sujet, est-ce que vous le voulez ?”

Les militaires français présents au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane sont au courant que vous devez vous rendre à Gao. Vous faites tout pour assurer votre sécurité. Des instructions sont également données à votre fixeur depuis trois ans, Souleymane. Mais une fois à Gao, tout va très vite et votre enlèvement survient. Le rôle de votre fixeur est trouble. L'aviez-vous soupçonné dès le départ d'être complice des djihadistes ?

Non, aucunement. J'ai péché par excès de confiance et c'est peut-être cela qui m'a empêché de voir, de distinguer des signes avant-coureurs qui auraient pu me mettre sur la piste d'une possible trahison. On a bordé le sujet, je fais confiance à mon fixeur et j'y vais avec une relative tranquillité. Il y a toujours de l'appréhension, évidemment.

Je devais rester deux jours à Gao après l'interview, et le fait de rester était plus inquiétant que d'aller interviewer ce cadre djihadiste.

Parmi vos geôliers, il y a différents profils : des jeunes et des hommes plus âgés. Comment ont-ils été recrutés et, globalement, quelles étaient leurs motivations profondes pour rejoindre le JNIM ?

Pour avoir posé la question à plusieurs d'entre eux, c'est ce qu'ils appellent « Le projet ». C'est évidemment leur foi en Allah, leur foi dans le Coran et puis surtout, le fait de se joindre, d'amener leur aide au grand projet d'Al-Qaïda, qui est d'imposer la foi en Allah sur toute la planète, sur le monde.

Donc, ils ont l'impression de servir Dieu directement, d'être dans une sorte d'acte qui les dépasse. Et c'est principalement ça qui les attire.

Ça, c'est pour la plupart de ceux que j'ai rencontrés. Mais j’en ai rencontré d’autres, dont j’ai eu l’impression qu’ils étaient aussi attirés par l’argent et par une situation qui est plus enviable qu'être bergers, bandits ou commerçants.

Le JNIM se fait de l'argent, grâce aux prises d'otages, aux extorsions de fonds. C’est ce qui vous a permis de venir à cette idée que certains des djihadistes étaient surtout là pour se faire de l'argent ?

Oui, c'est ça, mais c'est aussi par des discussions directes. Ils parlaient souvent de l'argent qu'ils pensaient pouvoir obtenir à travers moi. Ils parlaient de sommes, ils avaient une sorte d'”argus” : “un Français, c'est tant”, “un Italien, c'est tant”.

L'argent est quelque chose qui revenait beaucoup dans les échanges que j'ai pu avoir.

Vous refusez de subir votre condition d'otage. Vous décidez de rester journaliste, donc vous observez, vous prenez des notes et vous décidez aussi d'enquêter sur la mort de deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Certains de vos geôliers vous parleront facilement, d'autres non. Est-ce que vous avez été surpris par la facilité, justement, à obtenir des interviews avec certains de vos geôliers ?

Au début, évidemment, quand je me mets en tête de leur poser des questions sur, par exemple, l’assassinat des deux journalistes de RFI, c'est vrai que je suis assez surpris.

J'appréhende le fait d’avoir des difficultés à obtenir des informations et, au final, j'arrive à en obtenir.

Il y en a aussi beaucoup qui ne veulent pas me parler, pensant au début que j'étais un agent de renseignement, dans tous les cas quelqu'un à qui il ne faut pas parler.

Mais j'ai le temps avec moi et c'est pour ça que je ne lâche pas, parce que non seulement les groupes qui nous gardent changent, mais en plus, je sais que je suis là pour des semaines, des mois, et je me dis : “Ce n’est pas grave, c’est à l’usure, au bout d’un moment, quelqu’un te parlera” [...]. Le temps joue beaucoup pour obtenir les réponses.

Depuis votre libération en mars 2023, le Mali s'est allié au Burkina Faso et au Niger pour créer l'AES. Ils ont annoncé aussi récemment la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que ces trois pays ont les moyens de leurs ambitions ?

On l'espère. Maintenant, c'est vrai qu'on se demande comment cette force va pouvoir émerger. Il y a déjà eu une force, une tentative, plus qu'une tentative, qui était le G5 Sahel. Je pense que c'est une bonne décision de vouloir mutualiser les forces pour combattre le terrorisme.

Maintenant, ce que j'ajouterais à ça, c'est qu'il ne faut peut-être pas non plus sombrer uniquement dans le tout militaire.

Parce que la réponse contre le terrorisme, contre le djihadisme, ne se fait pas que militairement, on le sait malheureusement.

Il y a aussi les autres champs de bataille, comme la gouvernance, par exemple, les problèmes sociaux. Tout ce qui permet à ces groupes-là, justement, de s'enraciner et de perdurer.

Est-ce qu'ils ne devront pas aussi rétablir, garder quand même un dialogue avec la CEDEAO ? Certains d’entre eux luttent aussi contre le terrorisme.

Oui, maintenant, on n'a pas vu avant, puisqu'ils sortent de la CEDEAO, une sorte d'union sacrée qui viendrait de la CEDEAO concernant ces pays pour contrer, lutter contre le djihadisme. Donc, c'est ce qu'il faudrait, mais il n’y a pas eu de signes évidents auparavant.

Quel regard portez-vous sur la situation actuelle dans le Sahel ?

Entre le moment où j'ai été kidnappé, le moment où je suis sorti et peut-être même le moment où l’on se parle, les choses ont énormément bougé.

Que ce soit chez les djihadistes, le retour de la guerre avec ce qu'on appelait avant les ex-rebelles, qui sont de nouveau des rebelles maintenant et qui sont en conflit ouvert avec les autorités maliennes, que ce soit les autorités maliennes elles-mêmes, avec l'arrivée de Wagner… C'est très préoccupant.

Je pense qu'on est dans une période de transition et il est très difficile de prédire ce qui peut se passer. Il y a différents agendas.

Quand on regarde, par exemple, les rebelles, il y a un point de non-retour. Ils veulent vraiment une sorte d'indépendance, au minimum une fédération. Ils veulent une sécession d'avec le sud.

Qu'est-ce que ça peut donner ? Où est-ce qu'on va aller ? Combien de temps cette guerre va durer ? On ne peut pas le dire.

Les djihadistes ont leur propre agenda, qui est quand même la conquête du pays. Et moi, je me souviens, quand j'étais là-bas, ils m'en parlaient.

C'était en 2021, ils pensaient que dans cinq ans, ce serait bouclé. C'était l'objectif qu’ils se donnaient. Donc, qui peut dire ? C'est très compliqué de savoir, de comprendre ce qu'il se passe.

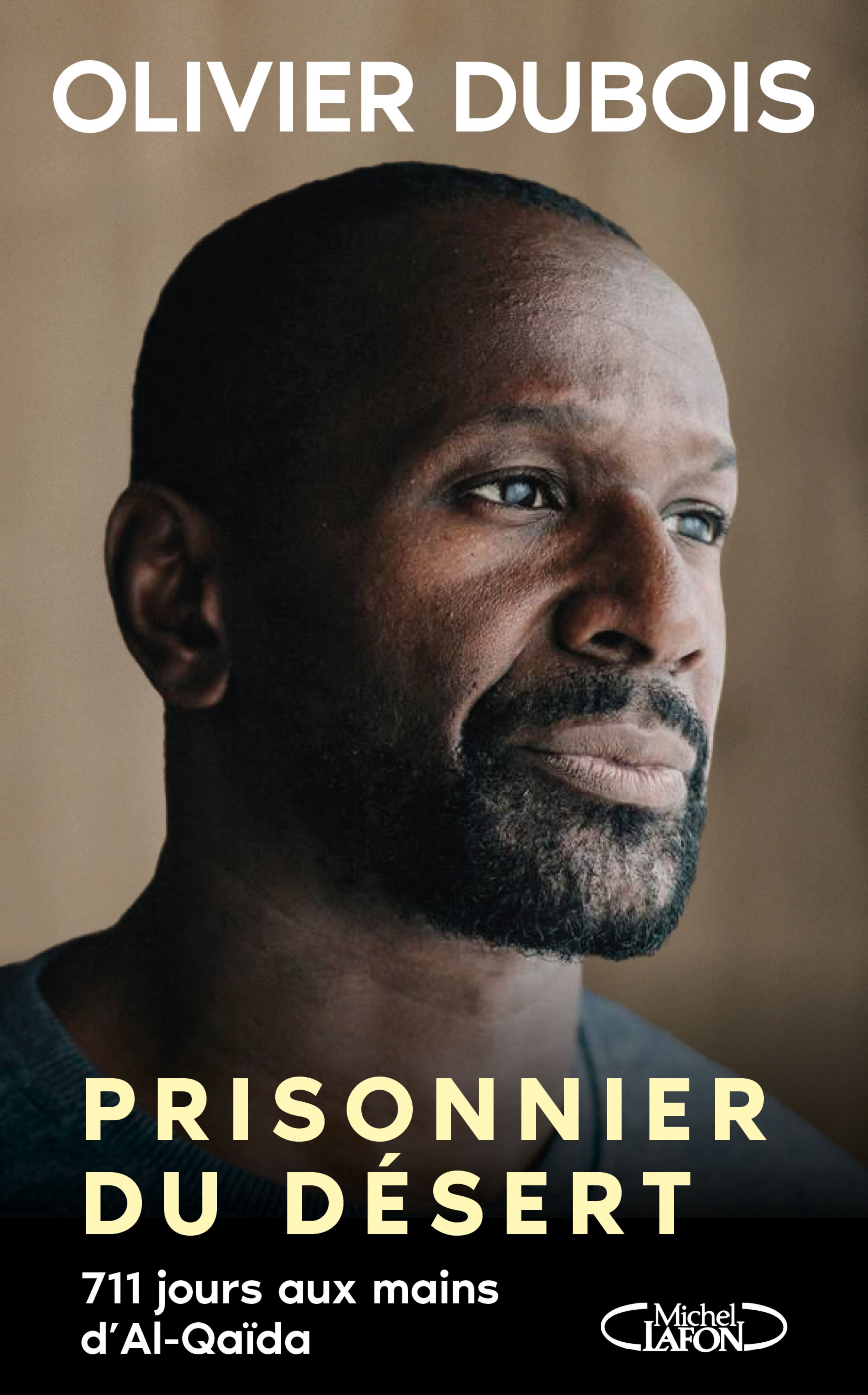

Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d’Al-Qaïda, (Ed. Michel Lafon, 368 p. 19,95 €)

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nousEnvie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

![[Entretien] Journaliste, ancien otage au Mali, Olivier Dubois revient sur ses deux ans de captivité aux mains d'Al-Qaïda](https://medias.africaradio.com/photos/1200/108829/?v=1739533069)

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.

Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.